Postkarte 1: Das Lebensborn-Heim "Hochland" in Steinhöring unter dem Hakenkreuz - Seitenansicht

beim Klick aufs Bild gibt es weitere Bilder und Dokumente

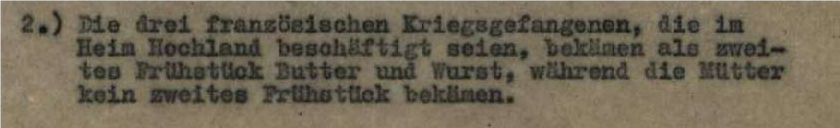

| Von wegen „Hilfskräfte“! Gefangene, Gezwungene! (Teil 1) Schutzhäftlinge und Kriegsgefangene, die für den Lebensborn arbeiten mussten |

|

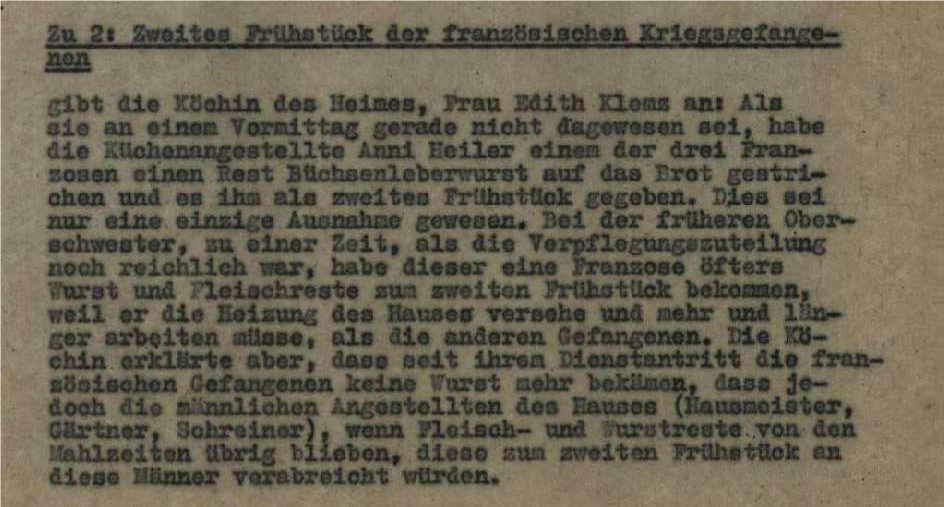

Bewacht von SS-Posten, wurden im Sommer 1942 nach und nach 40 Häftlinge aus dem KZ Dachau nach München abkommandiert, zum Lebensborn. Geschäftsführer „Die Behandlung dieser Konzentrationslagerhäftlinge durch den Lebensborn e.V. Mangelnde Versorgung und Arbeitshetze, Schikanen und Misshandlungen durch die SS-Posten erniedrigten und quälten die Häftlinge zusätzlich. Auch über Kriegsgefangene, die zum Lebensborn abkommandiert waren, wissen wir bisher wenig. Zwei Dokumente, die ich in den Arolsen Archives gefunden habe, vermitteln immerhin einen Eindruck vom Leben dieser Männer im bayerischen Lebensborn-Heim in Steinhöring. 1943 – das zweite Dokument - beschweren sich einige Steinhöringer Mütter: „Die drei französischen Kriegsgefangenen … bekämen als zweites Frühstück Butter und Wurst, während die Mütter kein zweites Frühstück bekämen.“[4] Die Angelegenheit wird untersucht, die Franzosen trifft keine Schuld, trotzdem befiehlt Lebensborn-Geschäftsführer Sollmann, die drei Männer „sofort abzulösen“ - d.h. ins Kriegsgefangenenlager zurück zu schicken. Aber Ebner interveniert: In einem Bitt-schreiben erklärt er, warum die Kriegsgefangenen für das Heim unentbehrlich seien: „Die Franzosen werden für Hausmeisterarbeiten, Bedienung der Heizung, Einholen von Milch, Lebensmitteln und Fracht, Bestellung des Gartens usw. verwendet.“ Sie arbeiteten „zum großen Teil selbständig“. Und: „Die Gefangenen haben sich unseren Frauen und Mädchen gegenüber immer so anständig und tadellos verhalten, dass noch niemals die geringste Klage über sie vorgebracht werden konnte.“ Ebner vergisst auch nicht zu erwähnen, dass es mit serbischen Kriegsgefangenen, Im nächsten Blog stehen Zeugen Jehovas, die in Lebensborn-Heime abkommandiert waren, im Mittelpunkt – vor allem die Frauen. [1] Zitiert nach „Kinder für den Führer. Der Lebensborn in München“, München 2013, S. 133 |